新加坡房改,真的值得学习吗?

近期,“第三次房改”成为了楼市热点。大意是,中国将建设大量保障房,让保障房成为楼市压舱石,然后把商品房交给市场。

日前,国务院的《关于规划建设保障性住房的指导意见》已于9月1日正式印发。但截至目前,国务院官网尚未公布该文件。

通过引文,大致可以窥见这份文件的核心要义:

▌让工薪收入群体逐步实现居者有其屋,放开手脚为美好生活奋斗。

把各类解读信息汇总在一起,不少媒体得出这样的结论:中国的保障房机制要走新加坡模式。

新加坡模式,可以理解为房地产领域的“双轨制”,即80%的居民住在由政府建造的组屋中,20%的人住在质量更好但是价格更高的商品房,大家各取所需,实现居者有其屋。

在讨论这种模式前,或许读者都会有一个疑惑:新加坡这一个人多地少、资源匮乏、经济畸形、种族纷争留下的满目疮痍的国家,能实现如此大的跨越?

今天我们从战略、人才、组织、文化层面,分享4个新加坡国家层面的故事。

01

李光耀的眼泪

故事1,发生在新加坡建国时。

不是每一个国家的独立,都是让人欣喜若狂的。

当毛主席在天安门广场宣布新中国的成立时,天安门广场上是沸腾的欢呼声,但是李光耀宣布新加坡独立建国时的状况,却截然不同。

▌面对讲稿,他哭出了声音。

1963年9月,新加坡脱离英国的统治,正式加入马来西亚。

然而3个月后,双方就爆发了公开的矛盾,李光耀批评马来西亚划拨给新加坡的预算不足。新加坡华商也抱怨马来西亚中央政府专门针对华人实行歧视性的经济政策。

1964年,“马来人至上”的观念开始抬头,于是新加坡又爆发了严重的种族冲突。

1965年,以“巫统”为首的马来西亚执政联盟在国会紧急修改宪法,宣布将新加坡驱逐出马来西亚。

是的,逐出。

▲ 新加坡地理位置图

被逐出马来西亚的新加坡,正式成为一个独立的国家——新加坡共和国。

新加坡的独立,并没有让李光耀感到庆幸。

据其本人在回忆录(《风雨独立路-李光耀回忆录》)中的说法:

对新加坡来说,

1965年8月9日不是什么值得庆祝的日子。

我们从没争取新加坡独立……

在居住着1亿多马来回教徒的群岛上,

我们华族人口简直微不足道。

新加坡是马来海洋中的一个华人岛屿。

我们在这样一个充满敌意的环境里如何生存呢?

这种对于国家命运的焦虑,贯穿着李光耀、李显龙父子的执政时期并一直延续至今。

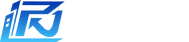

▲ 李光耀发表建国演讲时落泪

李光耀父子的焦虑并非杞人忧天新加坡位于马六甲海峡的咽喉要道,其地理位置有点类似于高速公路的收费站,位置十分重要。

新加坡以如此之小的体量,能够免于遭到周边大国的吞并,和李光耀的国防以及外交战略是分不开的。

在国防上,李光耀曾提出了著名的“毒虾战略”。

“毒虾战略”即新加坡应成为“能产生剧毒的小虾”,通过自身的毒素来震慑周边的鱼群,确保鱼群不敢将其吞噬,从而与“鱼群”共存。

国防之难,可见一斑。

▲ 新加坡武器装备

2020年初,新冠疫情的爆发。

彼时部分新加坡人有一些不理智行为,疯狂囤口罩、粮食、蔬菜、洗手液等。也有人评价新加坡人是:“第一世界的人,但第三世界的表现”。

所幸的是,新加坡很快就采取了行动。

新加坡前官委议员郑恩里为此在脸书上表示,大家不需要慌,新加坡已经做好了面对疫情的准备。

这封信虽已过去三年,但是所传达出来的“生于忧患”呐喊,仍然能穿越时间给予我们最深的震撼。

《适时的提醒:“自1965年8月10日起保持镇静”》

我的新加坡同胞:

在接下来的几周内,看起来像世界末日到了,甚至现在随着多国封锁,你感觉末日已经来临了。

对我们的年轻人,我有些话要讲。

如果要有一个国家长期都在为突如其来的灾难做准备,那就是新加坡。

实际上,自1965年8月10日(新加坡独立)以来,我们一直在为灾难做准备。(第一次提及)

当一个国家从灰烬中诞生,依靠一个把你踢出去的国家来获取食物和水,可以说从第一天起,我们就已经在为世界末日做准备了。(第二次提及)

我们一直在储备粮食。即使邻国都嘲笑我们喝自己的小便,但我们拥有了自己的水源(新加坡眼按:这里指的是新加坡通过过滤废水、收集雨水而制造的新生水)。

我们一直都在储备医疗用品,它们被存放在这岛国各处不为人知的仓库中,你可能每天都会路过。虽然你看不到,但相信我,它比你所见过的最大超市仓库还更大。

▲ 新加坡前官委议员郑恩里

最重要的是,我们一直在存钱。

这些年来,一直有人公开表示,这种“围困心理”对新加坡不健康,是时候放松一下了。我知道,许多在闪闪发光的摩天大楼中长大的年轻人,都是这样觉得的。

如果你的国家是建立在无法生存的前提下,那么你就必须每天过着担心没有明天的生活。(第三次提及)

你会看到整个城市的行动小组反应非常迅速。

医疗设施已准备就绪。

超市货架隔夜填满......

你真的以为我们能在一夜之间做出了应对?

不,这些都是55年来精心制定的计划,每天的生活都像我们自1965年8月10日以来的样子。(第四次提及)

当我们以为没有明天的时候。

如果情况变得更糟,如果每个国家都只顾自己,我们还会储备大量必需品。我们的F15SG和F16准备在几分钟内飞回以保护我们。我们常抱怨必须回营服兵役的战备军,也随时准备保护好这个岛屿。

这是在一夜之间发生的吗?不是。我们自1965年8月10日起就做好了准备。(第五次提及)

不会有世界末日。但是,如果真的发生了,我的新加坡同胞们,我们现在处于世界上最安全、准备最充分的地方之一。如果你看到所有完成的准备且不感到惊讶,那么你就不知道我们到底有多少准备。

所以要保持冷静,互相照顾。不要自私。我们准备好了。如果新加坡人团结在一起,我们将毫发无损。

前进吧,新加坡。

五次提及“从1965年就开始准备”,这种危机感跃然纸上。

新加坡的国策数十年来不可能丝毫不变,但是这种忧患意识,这种在裂土上重建大厦,在凛冬中守夜续燃篝火的姿态,永远值得每一个企业,每一个企业家学习。

02

官员薪酬与市场挂钩

故事2,关于新加坡官员的薪酬。

1994 年10 月21 日,新加坡发布相关白皮书,正式确立了官员薪酬的基本原则:

▌官员薪酬水平与市场和社会薪资水平挂钩

在该规定中,选定了6类职业,即:银行家、会计师、工程师、律师以及制造企业和跨国公司中的中高层管理者为参照对象。

政策一出,举国哗然。

因为老百姓传统观念无法接受政治人物为五斗米折腰,他们不理解铜臭味背后的崇高目标,就是鼓励优秀人才挺身从政,避免重蹈发达国家二流领导困境。

新加坡领导人认为,想吸引合适人才出任公职,酬劳应该是无法回避的现实问题。

▲ 李光耀发表讲话

除了薪酬制度,新加坡在吸引优秀人才方面还有非常多的动作:

第一,专设机构,全球引才

由新加坡人力部和经济发展局共同成立“联系新加坡”揽才机构,并在中国、美国、英国、澳大利亚、日本、印度等国设立分支机构,建立潜在人才数据库及分类引才网站,并保持持续跟踪和关注,每年还会派专人带着总理出具的人才邀请函前往全球顶尖高校进行招聘。

同时,根据行业内对未来人才技能需求的预测,经政府部门与行业代表共同商定,定期发布“关键技能列表”,为海外揽才活动提供工作重点和活动方向。

第二,人才优惠政策

技术移民方面,在现有的EP准证、S准证、TP科技准证(Tech Pass)等一系列招才引智优惠政策基础上,新加坡还将推出“顶级专才准证”——海外网络和专业知识通行证(ONE Pass)。

各类签证政策惠及引进人才的直系亲属、配偶,且引进人才的子女就读国际学校,政府、雇主和国际学校均会给予一定的补贴。

第三,前瞻做好人才规划

新加坡人力部、经济发展局等部门每年对产业发展方向进行前瞻性评估,并征询企业未来发展的人才需求,以其为参考与高校对接专业和课程设置调整,在产业发展初期即启动人才培养计划,并确保人才培养的课程设置要符合产业发展的需要。

第四,用跨国公司集聚引才

新加坡积极实施“跨国公司和地区总部”计划,形成“跨国公司集聚引才”模式,通过支持外国企业设立研发机构、特别税收优惠,吸引和鼓励跨国公司在新加坡设立地区总部。

目前已有约三分之一“财富500强”公司选择在新加坡设立区域性总部机构,全球100大科技公司当中有八成在新加坡设有区域中心。

超6000家跨国公司在新加坡设立营运机构的集聚优势在吸引人才方面发挥了重要作用。

功以才成,业由才广。

古往今来,人才都是富国之本、兴邦大计。

通用电气的董事长杰克韦尔奇曾说每当通用电气遇到危机时,他会迅速召集一群最精明、最勇敢的人。

他认为高层领导者最重要的品质之一就是爱才,领导者应该希望周围的人能够比自己更优秀、更聪明。

新加坡的发展,离不开优秀人才的参与。一个企业的兴盛,也是人才作用的集中体现。

03

停尸房空调温度

故事3,就是新加坡的空调温度。

去过新加坡的国内网友曾经吐槽“世界上能比南极或者北极还冷的地方,是新加坡的空调房”。还有人戏称:

▌“新加坡的冷气是按停尸房标准设定的”。

新加坡的室外常年都是30℃左右,热得让人头晕;可如果碰巧进入室内,又忘记多带件外套,那很可能冷到发抖。

在新加坡,有两个地方被誉为“新加坡的冰冷极点”。

一处是新加坡的公交车,明明是夏天,可进入车内的你,会看见车窗表面一层厚厚的冷凝水;当冷到不行的乘客瑟瑟发抖下车后,戴眼镜的人眼前顿时一片迷茫,那是镜片因为温差过大而起雾。

另一处能与公交车媲美的地方,是新加坡的电影院。

没有多披件外套就去看电影的观众,每次都是一种冷到想哭的经历。

很多国家都已适应将空调设置为26℃,可在新加坡,这就是难以忍受的高温,因为他们已经习惯了公共场所常年最低保持在18℃左右。

是的,就是18℃。

这不禁让人想问,为什么新加坡的空调要这么冷呢?

李光耀曾在接受外媒的一次采访时,被问起新加坡成功的秘诀,他提到,除了多元文化包容背景。

还有个重要因素就是冷气机(空调)。

实际上,李光耀还真不是开玩笑。

不仅因为他也很怕热,执政时要求自己的睡房和工作环境必须永远保持在19-22℃之间。

担任总理后不久,他首要的第一件事就是筹措巨资在政府大楼安装那时还很少见的空调,而温度就设定为22℃。

因为他觉得时刻保持头脑清醒,才是公务员高效工作的关键。

为此,李光耀曾感慨道,“吾膝下虔诚的工程师们,为新加坡人打造了赤道上最适宜人类生存的温度,福荫国民。”

小小的空调,其实也是李光耀执政理念的重要体现,“最基本的东西才是最值得关注的”。

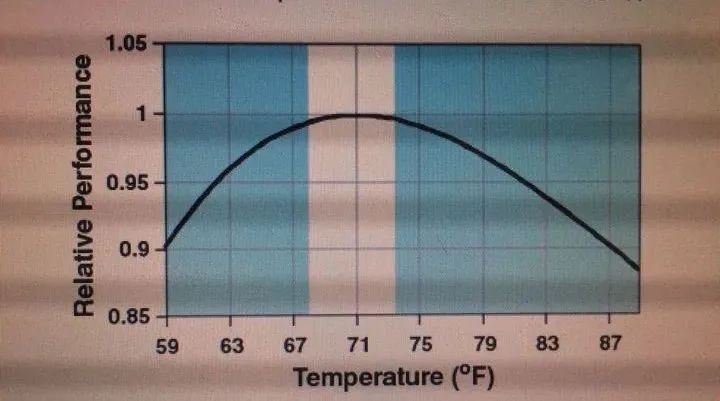

有意思的是,美国著名的劳伦斯伯克利国家实验室通过研究发现,人们在约22℃环境下的工作效率最高。

所以,其实笔者更愿意把空调温度理解为李光耀刺激组织的一个“小心思”。

▲ 美国劳伦斯伯克利国家实验室关于温度对人工作效率影响的研究

04

自杀的新加坡元老

故事4,是一个悲剧。

1986年,时任新加坡发展部长郑章远被查出私受新加坡币100万元贿款。

郑章远乃新加坡元老,与李光耀私交甚厚,事发后立刻找李光耀求情。

结果李光耀冷冷一句:我若帮你,新加坡就完了。

最终,被李光耀断然拒绝的郑章远,选择了服毒自尽。

而郑章远在留给李光耀的遗书中道:

过去两周我深感沮丧,我对于这样的事应该承担全部的责任,作为一个有尊严的东方绅士,我觉得只有用最高的惩罚才能赎罪。

其实,按照当时新加坡的法律,郑章远最多也只是会被处10万元罚款与5年监禁。然而郑章远却选择结束自己的性命,而郑家人在郑章远身故之后,离开了新加坡,再未回去。

后来的李光耀在一次讲话中道,并非是自己逼死了郑章远,而是法不可容情,郑章远失去了脸面与尊严,就无法在新加坡立足。

▲ 郑章远(中间戴眼镜者)

新加坡只是对自己人这么狠吗?

非也,而是一视同仁。

1993年,美国一个叫迈克尔的18岁少年在新加坡境内损坏交通指示牌、并用喷漆涂鸦了20多辆轿车,被当地法官判处4个月刑期+6下鞭刑。

消息一出,美国舆论哗然,认为鞭刑这样的肉体惩罚太过野蛮。

时任美国总统克林顿也亲自出面为这名少年求情,希望能免于鞭刑。

对此,时任新加坡总理吴作栋回复说,看在克林顿总统的面上,他们可以把鞭刑从6下减少到4下。

最后这名少年挨了4鞭子,加坐了4个月牢。

▲ 媒体报道:The caning of Michael Fay/迈克尔·费的鞭笞

2004年,李光耀在接受中央电视台的访问时,有记者提到这件事,李光耀回复说:

“有些事是不能妥协的,如果我们对他让步,就必须对其他人的请求也让步,假使我们这么做,我们就必须扪心自问,制度怎么能够维系。”

对于一个企业而已,说到做到很重要。企业文化不应只是改在墙上,而要放在心中,践行于足下。

结语

本文无意神话新加坡的发展,更无意掩盖逆全球化背景下新加坡所面临的新挑战、新压力。

但新加坡的的确确用自己的历史,为我们上了一课:

1、战略层面:李光耀用眼泪告诉我们,战略层面要保持“生于忧患,死于安乐”的危机意识;

2、人才层面:新加坡的诸多人才政策,印证了“功以才成,业由才广”的道理;

3、组织层面:新加坡的空调温度,也潜藏李光耀激活国家这一庞大组织的“小心思”;

4、文化层面:开国元老郑章远用服毒自杀,维护了新加坡的铁律,守住了新加坡的制度底线。

国家是一个极其复杂的体系,新加坡的成功肯定不囿于如上所述的几点。

延伸阅读

不论是商机线索、资源连接、合作机会、寻找工作、探寻机遇,甚至实现创业梦想 ,建筑工程通『供需平台』都能轻松搞定,精准的线索信息和即时的响应机制,帮助客户获取更多的合作机遇,一键匹配供求双方的需求,提升工作效率!

本文摘自经济观察网,部分图源自网络;

商务合作\业务联系+:13719111109